卸販売とは?基本から効率化までわかりやすく解説

近年流通経路の合理化を求める声から「卸売業不要論」が提起されるなど、厳しい局面に立たされている卸販売ですが、流通業において商品だけでなく情報や金融の流通においても重要な役割を果たします。

本コラムでは、卸販売の基本を押さえていただくために卸売販売の流れや小売業との違いについてご紹介いたします。

目次

卸販売とは?その概要をわかりやすく解説

卸販売とは、メーカーや生産者から商品を仕入れ、小売業者や他の企業にまとめて販売する取引形態のことを指します。生産者と小売業者の間に立つことで、流通全体の効率化や安定供給を実現する重要な役割を担っています。卸業者は単に商品を流すだけでなく、在庫管理や物流、価格交渉、販売促進支援などの付加価値を提供することも多く、中小企業にとっては経営の基盤を整える上で不可欠な存在です。また、メーカー側にとっては販路拡大・物流コスト削減につながり、小売側にとっては複数メーカーの商品を一括で仕入れられるメリットがあり、双方にとって効率的な仕組みとなっています。近年はインターネット通販や越境ECなど取引形態が多様化し、卸販売業者もオンラインプラットフォームやクラウドシステムを活用するケースが増えています。

卸販売の流れとは?仕入れから販売までの全体像

卸販売の基本的な流れは「仕入れ」「在庫管理」「受注・出荷」「請求・入金管理」の4段階に大きく分けられます。メーカーや生産者から商品を大量に仕入れ、倉庫などで適切に管理し、小売業者や事業者からの注文に応じて出荷・納品し、最後に請求・入金処理を行うという一連の流れです。近年はクラウドシステムやEDI(電子データ交換)を活用することで、これらの業務を一元管理し、スピード・正確性・コスト削減を同時に実現する企業が増えています。流れを把握することは、業務効率化やリスク管理を行う上で不可欠です。

仕入れと在庫管理のプロセス

卸販売ではまずメーカーや生産者から商品を一括仕入れし、自社倉庫や委託倉庫で保管します。この時点で品質検品・数量管理・ロット管理などを徹底することが欠品や不良在庫を防ぐポイントです。在庫管理システムを導入することで、リアルタイムの在庫把握や入出庫の自動化が可能になり、管理コストの削減や顧客満足度向上につながります。

受注・出荷と納品管理

小売業者や取引先から注文が入ると、受注処理を行い必要な数量の商品をピッキングし、出荷・納品を行います。納期遵守やミス防止が重要となるため、受注・出荷情報をシステムで一元化しておくことが有効です。クラウド型の受発注管理システムを活用すれば、リアルタイムで注文状況や在庫数を把握し、取引先への迅速な対応が可能になります。

請求・入金管理の流れ

納品後は請求書発行・入金確認などの事務処理が発生します。複数の取引先と取引がある場合は、請求・入金の管理業務が煩雑化しやすいため、販売管理システムやクラウドERPなどを導入して自動化することで、ヒューマンエラーの防止や業務時間の短縮につなげられます。こうした一連の流れを整備することが、取引先との信頼構築やキャッシュフロー改善にもつながります。

卸販売と小売業との違いとは?

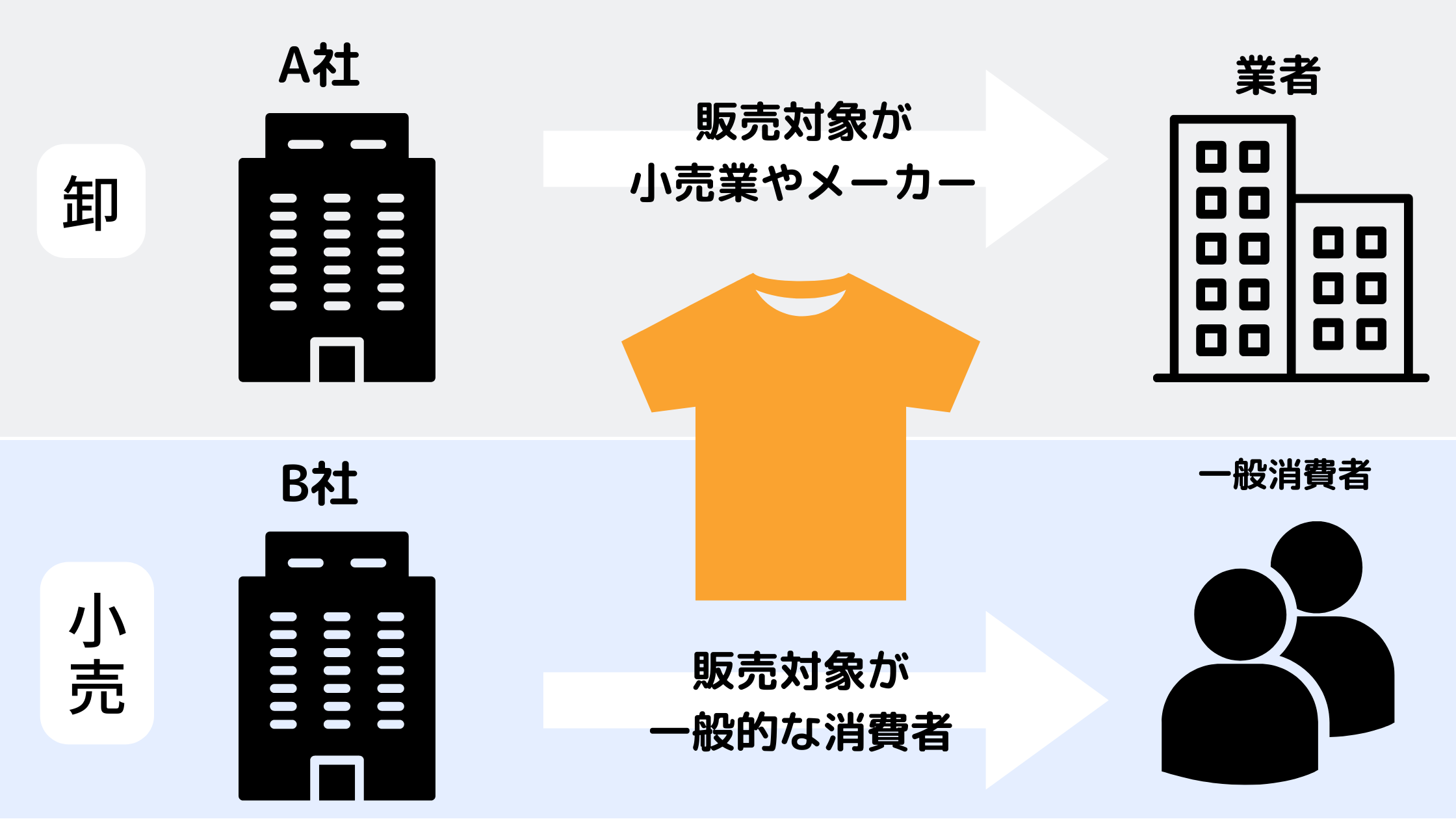

卸販売と小売業は、取引の相手や販売形態、管理の仕組みにおいて大きく異なります。小売業は最終消費者に直接販売するのに対し、卸販売は小売業者や他の事業者向けに商品をまとめて販売する形態です。そのため、価格や取引条件、在庫管理、物流など業務プロセスに違いが生じます。ここでは、卸販売と小売の違いを明確にし、卸販売に取り組む中小企業が押さえておくべきポイントを解説します。

取引相手と販売単位の違い

小売業は一般消費者を対象に少量販売を行いますが、卸販売は企業や小売業者などを対象に大量販売を行います。取引先が法人になることで、契約条件・納期管理・与信管理など、小売にはない業務プロセスが発生します。

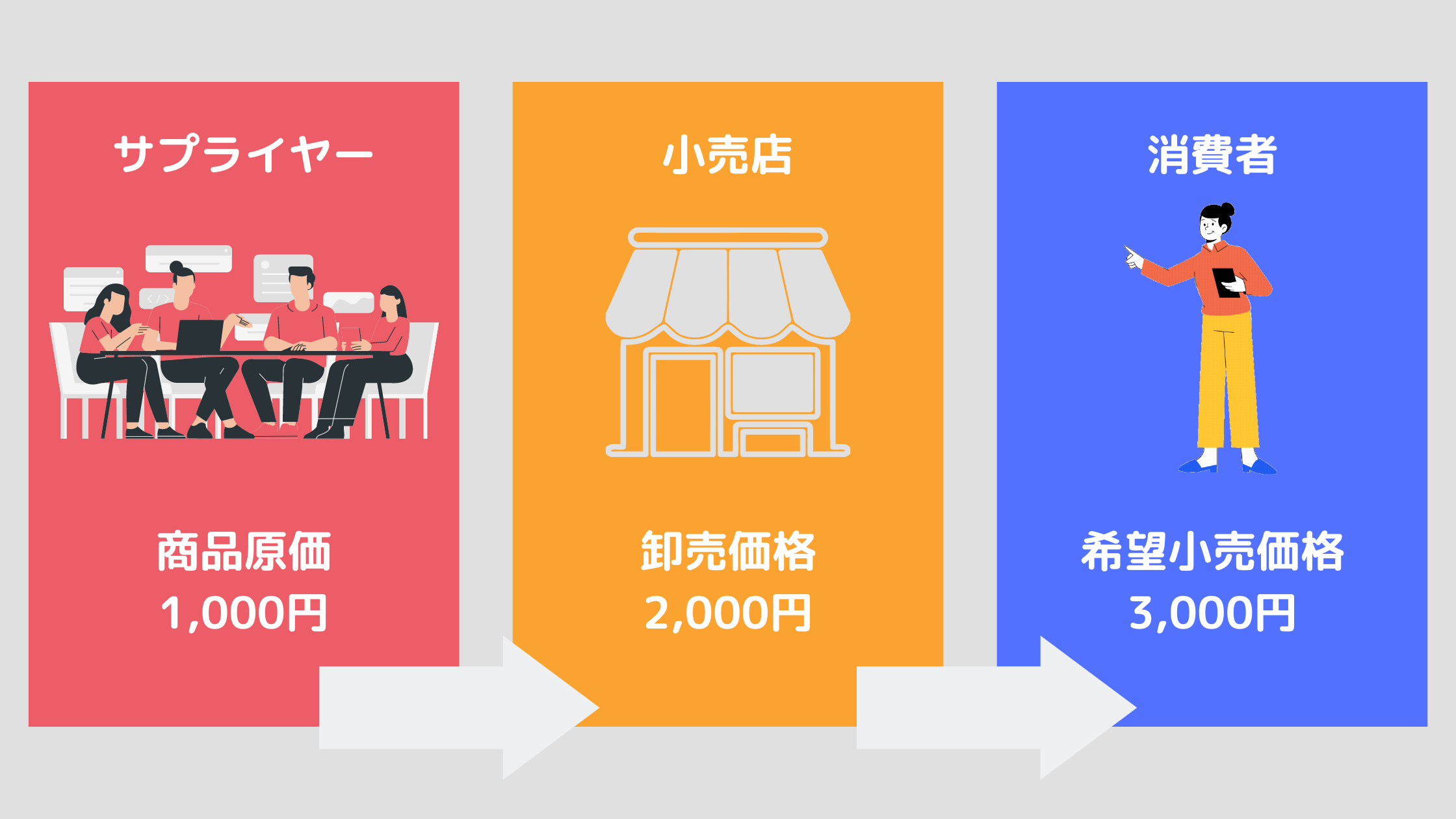

価格設定と利益率の違い

卸販売は小売業に比べて販売単価が低く設定される一方で、大量販売によるスケールメリットが期待できます。ただし、在庫リスクや回収リスクも伴うため、利益率の管理やキャッシュフローの改善が重要となります。

顧客対応とサービスの違い

小売は接客や販売促進など顧客体験を重視しますが、卸販売は納期遵守や安定供給、在庫・物流の精度を重視します。そのため、取引先との信頼関係や正確なデータ管理、効率的な業務フロー構築が不可欠です。

卸販売の取引形式とは?買取と委託それぞれの特徴とメリット・デメリット

卸販売には大きく分けて「買取仕入れ」と「委託(消化仕入れ)」の2つの取引形式があります。どちらの形式を選ぶかによって、在庫リスクやキャッシュフロー、利益率などが大きく変わるため、自社に合った取引形態を理解しておくことが重要です。ここでは、それぞれの仕組みや特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。

買取仕入れの特徴とポイント

買取仕入れは、卸業者がメーカーや生産者から商品を買い取り、自社の在庫として保有したうえで小売業者や事業者へ販売する方法です。卸業者は仕入れた時点で商品代金を支払うため、在庫リスクやキャッシュフロー管理が必要ですが、その分自由な価格設定や販売戦略を立てることができます。また、大量仕入れによって仕入れ単価を下げられる可能性があり、販売マージンを確保しやすい点も特徴です。自社の販売力や在庫管理力に自信がある場合、買取仕入れは高い利益率を実現しやすい選択肢となります。

委託(消化仕入れ)の特徴とポイント

委託(消化仕入れ)は、メーカーや生産者から商品を預かり、販売した分だけ代金を支払う仕組みです。卸業者にとっては在庫リスクが低く、初期コストを抑えやすい一方、価格設定の自由度が制限されることや、販売管理の手間が増えることがあります。メーカー側にとっては販売チャネルを広げやすくなり、卸業者にとっては商品ラインナップを拡充しやすいというメリットがあります。特に新規参入や資金力に限りがある中小企業にとって、委託仕入れはリスクを抑えながら事業を拡大する方法として有効です。

取引形式選択のポイント

自社の販売戦略・資金力・在庫管理体制を踏まえて、買取か委託か、もしくは両方を組み合わせるかを判断することが重要です。クラウド型の販売管理システムや在庫管理システムを導入することで、どちらの取引形態にも柔軟に対応でき、在庫・受注・請求の一元管理や分析が容易になります。こうしたシステム活用は、業務効率化だけでなく、取引先との信頼関係構築にもつながります。

卸販売に必要なシステムジャンルとは?業務効率化を支えるITソリューション

卸販売を効率的かつ正確に運営するためには、業務に合わせたシステムを導入することが不可欠です。特に中小企業の場合、複数業務を一元管理することでヒューマンエラーを防ぎ、取引先への対応スピードを向上させられます。ここでは卸販売に役立つ代表的なシステムジャンルを紹介します。

ERP(基幹業務システム)

ERP(Enterprise Resource Planning)は、在庫管理・販売管理・購買管理・会計など複数の業務を一元管理できる統合システムです。部署間でデータをリアルタイム共有できるため、業務の見える化や経営判断のスピードアップに役立ちます。中小企業でもクラウド型ERPを選べば初期費用や運用負担を抑えながら導入可能です。

販売管理システム

受注から出荷、請求・入金まで販売に関わる業務を管理するシステムです。取引先ごとの価格や条件を自動反映でき、ミス防止や業務時間短縮に大きな効果があります。仕入れ・在庫・売上のトータル管理が可能になることで、キャッシュフロー改善にもつながります。

受注管理システム(OMS)

ECや店舗など複数チャネルからの受注データを一元管理するシステムです。注文処理のスピード化や在庫との連動、出荷・配送の自動化を実現でき、BtoBの卸販売でも受発注業務を効率化するうえで欠かせません。

EDI(電子データ交換)

EDIは取引先と電子的に注文書・納品書・請求書などをやり取りする仕組みです。紙やFAXの業務を削減し、取引先とのデータ連携をスムーズにします。特に大手企業や取引先が多い場合は、EDI対応が求められることが多く、導入することで信頼性・スピードの向上が可能になります。

在庫管理・倉庫管理システム(WMS)

大量の商品を扱う卸販売において、倉庫管理(WMS)や在庫管理システムは欠かせません。入出庫・棚卸・ロット管理などを自動化し、在庫精度を高め、保管コスト削減に直結します。特に複数倉庫を持つ場合やリアルタイム在庫を求められる場合に効果的です。

CRM(顧客管理システム)

取引先情報や交渉履歴、問い合わせ内容などを一元管理するCRMは、営業活動の効率化や取引先へのフォロー強化に役立ちます。顧客満足度向上やリピート率改善につなげるために、卸販売でも注目されています。

BIツール(データ分析)

販売データ・在庫データ・顧客データなどを集約し、分析・可視化するためのツールです。市場動向や販売傾向を把握し、仕入れや販売戦略に活かせます。中小企業でもクラウド型BIツールを活用することで、低コストで高度な分析が可能です。

卸販売の業務効率化ならクラウドERP「キャムマックス」がおすすめ!

卸販売業務を効率的に運営するためには、複数のシステムをバラバラに導入するよりも、一元化されたクラウド型システムを活用することが不可欠です。「キャムマックス」は中小企業や卸販売業者向けに特化したクラウドERPで、販売管理・在庫管理・受注管理(OMS)・購買管理・EDIなどを統合し、業務全体の流れをシームレスに管理できます。ここでは「キャムマックス」の強みと導入メリットを詳しく解説します。

販売・在庫・受注業務を一元化できる

キャムマックスは販売管理、在庫管理、受発注管理をひとつのプラットフォームで統合でき、クラウド型なのでリアルタイムでデータを共有できます。これにより、商品や取引先別の価格設定、受注・出荷・請求までを一貫して管理することが可能になり、業務の分断を防ぐだけでなく、ミスの削減や作業時間の短縮を実現します。複数倉庫や複数拠点の在庫も一括管理できるため、欠品・過剰在庫を防ぎながら効率的な供給体制を築くことができます。

EDI対応で取引先との連携を強化できる

キャムマックスはWeb-EDI機能を標準装備しており、取引先と電子的に注文書・納品書・請求書などのデータをやり取りできます。紙やFAXを使った従来の受発注プロセスを削減することで、業務スピードと正確性を高め、取引先との信頼性を強化します。特に複数の大手企業や取引先と同時にやり取りする卸販売業者にとって、EDI対応は業務効率化とコスト削減に直結します。リアルタイムでのデータ連携が可能なため、在庫・受注・請求の各業務における二重入力や伝達漏れを防止できます。

クラウド型で常に最新バージョンを利用できるメリット

キャムマックスはクラウド型で提供されているため、自動的に最新の機能やアップデートを利用でき、常に進化したシステム環境を維持できます。システムのバージョン管理やサーバーメンテナンスなどにかかる負担が軽減され、コストを抑えつつ安心して長期的に利用できる点が魅力です。システム更新に伴うダウンタイムや追加投資も不要で、中小企業でも最新技術を取り入れた運営が可能になります。

部署間の情報共有が容易になるメリット

販売部門・物流部門・経理部門など、部署ごとのデータを一元化することで、リアルタイムな情報共有が可能となります。これにより、在庫・受注・請求の各段階で発生する確認作業や重複入力を減らせるだけでなく、経営層が即時に正確なデータに基づいた意思決定を行えるようになります。特に複数拠点を持つ企業や取引先が多い場合、部署横断的なデータ連携は大きな競争力になります。

低コストで導入できるメリット

キャムマックスは初期費用や運用コストを抑えつつ導入できる設計となっているため、中小企業や卸販売業者でも導入ハードルが低く、スピーディーに利用開始できます。必要な機能を段階的に追加できるため、自社の成長や業務拡大に合わせた柔軟な運用が可能です。こうしたコストパフォーマンスの高さが、長期的な事業運営の安定にもつながります。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。