不定貫商品の在庫管理を簡単にする方法は?食品業界に必須の機能

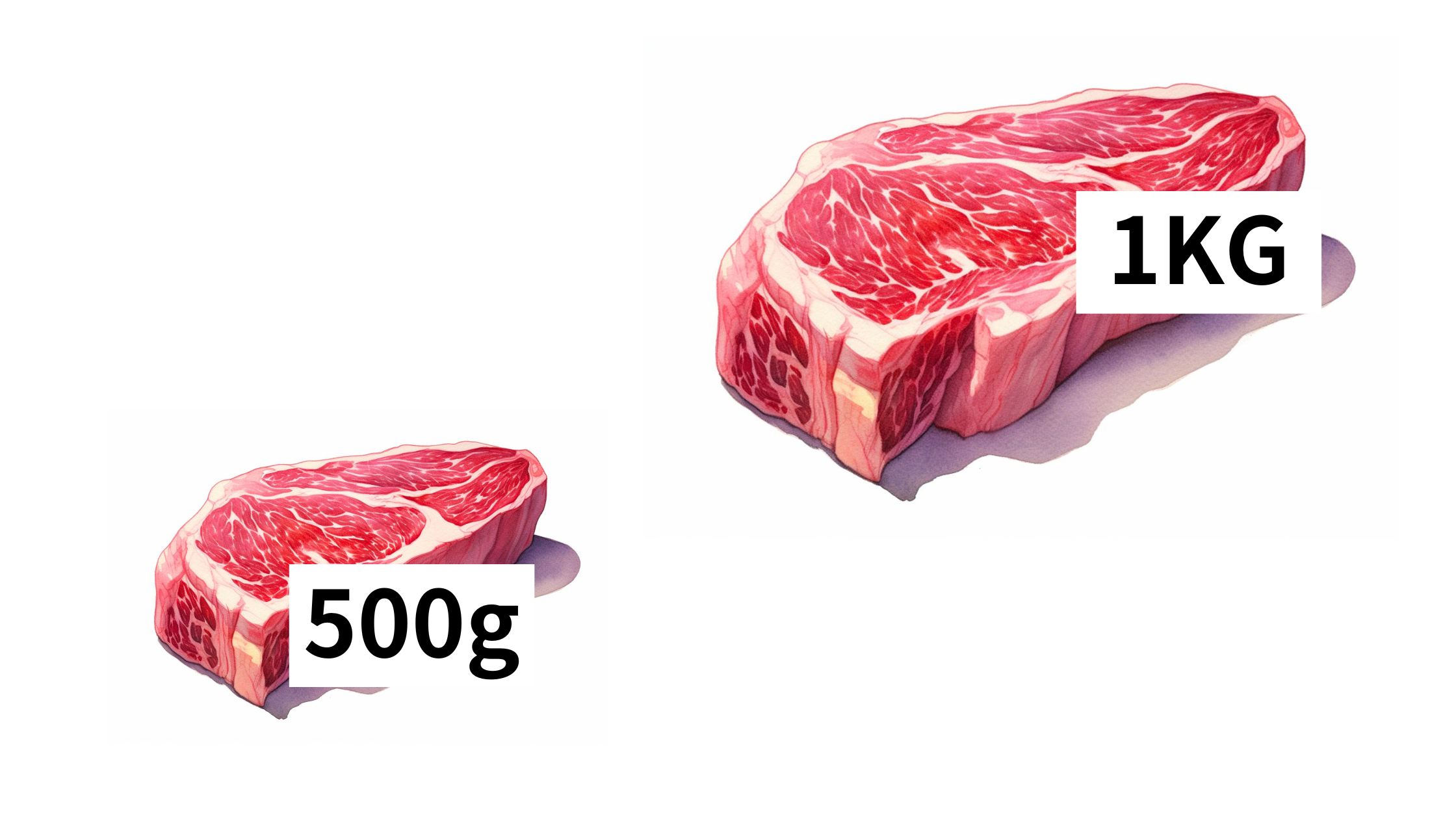

不定貫とは、一つ一つの商品の数量が決まっていない商品のことを意味する用語です。肉や魚など重量で金額を決めるような商品がこれにあたります。

数量や形状が一定ではないため一般的な在庫管理方法では対応が難しく、正確な在庫数の把握や賞味期限の管理に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、こうした不定貫商品の在庫管理における課題とその解決方法を詳しく解説します。

目次

不定貫とは?

「不定貫」(読み方:ふていかん)とは、数量が不確定な状態で販売される商品のことを意味する物流・流通用語です。たとえば食肉、魚などが不定貫に該当し、食品スーパーなどではよく「100gあたり〇円」という表記が使われます。

不定貫の対義語は、商品の重さや形が決まっている商品である「定貫」になります。

食品業界における不定貫・定貫商品の在庫管理

不定貫や定貫に限らず、食品業界には在庫管理に大きな影響を与える、以下のような特有ルールが存在します。

消費・賞味期限管理

食品は、賞味期限や消費期限があるため、時間的な制約があります。期限が切れたものは販売できない決まりになっているため、期限前に売り切ることが必須です。

基本的に、消費期限は生鮮食品に使用される期限で、この期限内に消費しなければ安全性が保たれないことを表します。

賞味期限は主に加工食品に使用され、あくまで美味しさを保つことができる期限となります。

納品期限

賞味期限がついた加工食品には、法律とは関係なく業界特有の「3分の1ルール」に基づいた対応が必要です。

この「3分の1ルール」は、納品と販売の場面でそれぞれ存在します。

まず納品時のルールでは、たとえば賞味期限が6か月先に設定されていたとすると、その3分の1にあたる2か月をすぎると業者が納品をすることはできないというルールです。

販売時のルールは、賞味期限が当初の残り3分の1の2か月を過ぎると、撤去もしくは見切り品として販売しなければならないというルールです。

預け・預かり管理

食品の預け・預かり管理とは、食品メーカーや卸売業者などが、販売先の小売店や飲食店などにあらかじめ商品を預け、在庫管理を任せることを意味します。

商品の所有権はメーカーや卸売業者が保有しますが、商品の在庫管理は販売先が行います。

商品が売れた分だけ代金を仕入先に支払う方法で、所有権の所在が異なる商品を管理するため在庫管理が複雑になります。不定貫商品を預かる場合にはさらに複雑となるでしょう。

欠品ペナルティ

食品の欠品ペナルティとは、メーカーが小売からなどの受注に対して、商品を納品できなかった場合に課せられる罰金のことを指します。

納品期限内に商品を届けられない場合や、注文数に対して納品数が不足している場合に、ペナルティが課せられます。

荷姿別管理

不定貫商品に限らず、バラ売り、セット売り、ケース売り、ロット売りなど様々な販売単位が存在するのが食品の特徴です。

荷姿によって割引率が異なることも多いため、それぞれ別の管理が必要となります。

トレーサビリティ管理

食品のトレーサビリティとは、食品の生産・流通過程を一元的に管理し、どこで生産され、どこを経由して、どこで消費されたかを明確にすることです。

食品が問題を引き起こした場合、問題が発生した場所を迅速に特定し、被害を最小限にとどめることができます。

生鮮食品が多い不定貫商品には特に必要な管理となります。

不定貫商品の在庫管理が抱える課題

ただでさえ難しいと言われる食品の在庫管理の中でも不定貫商品を管理するのは至難の業ですが、特に以下のような課題があります。

在庫数や形の不確実性

不定貫商品は数量が決まっておらず、実際の在庫数を正確に把握することが難しくなります。

また、数量で管理するとそれぞれの形状が異なるため、通常の商品のように在庫の定期的な棚卸しを行うことが困難になります。

人為的ミスの多発

定貫商品と比較して不定貫商品の在庫管理は、重量での入力が多い、取引先ごとの条件が異なるといった理由により、結果的にアナログで処理せざるを得ないというケースが多くなります。

不定貫商品の在庫管理は、人の手に頼る機会が増えるため、入力ミスも多発しがちです。

不定貫商品の管理に最適なシステム

| 現状の課題 | システム導入後 | |

|---|---|---|

| 在庫管理の正確性 | 重量や数量が一定でないため、アナログでの管理が多く、在庫数の把握にミスが生じやすい。 | 自動計算機能により、重量ベースでも数量ベースでも正確な在庫管理が可能。 |

| 賞味期限・消費期限の管理 | 賞味期限切れや消費期限切れの商品が発生しやすく、在庫ロスが増える。手動管理では限界がある。 | 賞味期限や消費期限を自動追跡。期限が近づくと通知アラートなどでお知らせして在庫ロスを最小化。 |

| 業務効率 | 手作業での在庫入力や棚卸が多く、入力ミスや確認作業に時間がかかる。 | リアルタイムでデータが更新されるため、手間のかかる作業が大幅に削減され、業務効率が向上。 |

| トレーサビリティ管理 | 商品のロット情報や追跡情報が不十分で、トラブル発生時に迅速な対応が難しい。 | トレーサビリティ機能により、仕入れ先や出荷先の情報を詳細に記録。問題発生時にも迅速な対応が可能。 |

| 導入コスト | 手動管理やエクセル管理により、一見コストは抑えられるが、在庫ロスやミスによる損失が大きい。 | 初期・月額コストはかかるが、業務効率化や在庫ロス削減により中長期的にコスト削減を実現。 |

このように難しいと言われる不定貫商品の在庫管理は、システムに任せるのがおすすめです。不定貫商品の在庫管理にはどのようなシステムを活用すればよいのかご紹介します。

在庫管理システム

不定貫に限らず様々な商品の在庫管理を行うことができるシステムです。

多くの在庫管理システムにバーコード管理機能がついているので、不定貫商品に独自のバーコードを使用することも可能です。

また、食品の在庫管理はタイムロスが命取りとも言えるため、在庫管理システムでリアルタイムのデータを活用できることは、大きなメリットとなります。

ERPシステム

在庫管理にERPシステム?と思われる方もいるかもしれませんが、ERPシステムの中でも販売管理や在庫管理機能がついているものがあります。

そのようなシステムは、商品の流れを最初から最後まで一貫して管理できるので、大変便利です。

発注に関しても、予測機能を元に自動で行ってくれるなど、多くの手間を省くことができます。

ただ、後述するように、ERPシステムの中でも不定貫商品の在庫管理に対応したものを選ぶことが重要です。

システム導入前に確認すべきポイント

同じ不定貫商品を管理できるシステムでも、特に選定の際しっかりと確認したい機能は以下になります。

重量管理機能

不定貫商品は一つ一つ重さが異なる商品なので、重量管理機能が必須となります。

一方で、自社が扱う商品には定貫も含まれるというケースがほとんどですから、通常通りの数量管理も合わせて可能となっている必要があります。

バーコード管理機能

在庫の入出荷に時間がかかるとその分タイムロスが大きくなるため、バーコード管理機能がついているかどうかも重要なポイントとなります。

消費期限や賞味期限を自動で取得し、管理しやすくなります。

不定貫商品であれば、自社独自の管理が必要となることも多いですが、自社管理用のバーコードを使えば効率的です。

トレーサビリティ管理機能

食品の在庫管理には期限管理はもちろんのこと、トレーサビリティ管理もなくてはならない機能です。

ロット管理により、仕入先や出荷先などの情報を活用し、問題が発生した場合にただちに対応して被害の拡大を防ぎます。

リアルタイム管理機能

同じように食品の在庫管理が可能なシステムでも、エクセルのようにオフラインの状態で記入を行ったりデータを取得したりするシステムだと、一連の流れを確認するのに時間がかかります。

タイムロスを最小限に抑えるには、オンラインで常に最新の情報を得ることができるシステムがおすすめです。

キャムマックスのクラウドERPで解決!不定貫商品の在庫管理

キャムマックスは、中小企業向けに開発されたERPシステムですが、ECサイトなどを含む商品の在庫管理機能が含まれているのが特徴です。

今回のような不定貫商品を扱う場合には、在庫管理機能も対応したものでなければ意味がありませんが、キャムマックスなら不定貫商品の在庫管理もしっかり行うことができます。

リアルタイムでデータを可視化することもでき、受発注も難しい計算など不要です。

不定貫商品対応の在庫管理システム導入をお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

FAQ(よくある質問)

Q1. 不定貫商品とは何ですか?

A:不定貫商品とは、1つ1つの商品の重量や形状が一定でなく、肉や魚のように数量が不確定な状態で販売される商品を指します。不定貫商品の特徴として、一般的に「100gあたり〇円」といった形で販売されています。

Q2. 不定貫商品の在庫管理が難しい理由は何ですか?

A:不定貫商品の在庫管理が難しい理由は、その性質にあります。消費期限や賞味期限があるのはもちろん、重量が商品ごとに異なるため数量管理が複雑であったり食材を切り分けて使用したり販売することもあるため細やかな在庫管理が必要です。

Q3. キャムマックスのクラウドERPはどのような特徴がありますか?

A:キャムマックスのクラウドERPは、システムをカスタマイズしなくても不定貫商品であっても在庫管理ができる仕様になっており、食品業界の卸・小売事業者にもご利用いただけます。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。