【初心者でもわかる】ERPとはどんな意味? 歴史・メリット・おもな機能を紹介

「ERPって一体何? 何ができて、なぜ注目されているの?」「そもそもERPって何を指す言葉なの? 」という疑問をお持ちの方が非常に多いのではないでしょうか。

「業務を効率化する仕組み」や「企業のDXに欠かせないツール」なのでは?というざっくりとした意味合いで理解されている方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、ERPの基本的な意味から、その仕組み・歴史・クラウド化の流れ、さらには企業規模ごとの導入メリットまで、初心者の方でもスッと理解できるように丁寧に解説します。

目次

ERPとは

ERPとは、「Enterprise Resources Planning」の略称で、 直訳すると「企業資源計画」といいます。

「企業の持つ4大資源ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を有効活用しよう」という考え方がありますが、この考え方をシステムで体現しようというのが「統合基幹システム」や「基幹システム」で、単にこれらを指して「ERP」とよばれることもあります。本コラムにおけるERPは、これらのシステムを指すものとします。

ERPとは、企業における財務会計業務、人事業務、生産業務、販売業務、購買業務などさまざまな基幹となる業務を統合し、情報を一元管理し、業務の効率化を図るシステムのことです。

どんなことができるツールなのか?

ERPとは、企業内の様々な部門がそれぞれの情報を一元的に管理できる便利なツールです。

営業、製造、人事、経理など各部門は独自の情報を持っていますが、ERPを使うことでこれらの情報を簡単に共有できるようになります。

ERPはまるで企業の「マネージャー」のような存在です。

在庫が少なくなれば自動的に製造部門に製品作成の指示を出し、売上が上がれば経理部門に連絡して財務情報を更新します。

このように、ERPはさまざまな部門や業務を一元管理するための効率的な手段となります。

それによって、企業はスムーズに業務を進め高品質な製品やサービスを提供することができるのです。

ERPにおける経営資源の有効活用とは?

経営資源とは、企業などの組織の運営や成長を支える要素であるヒト(人材)・モノ(製品や設備)・カネ(資金)・情報(知的財産)などのことを指します。

どんな企業にとってもこれらは有限であり、効率よく活用する必要があります。ただ、社内のさまざまな部門がそれぞれ、経営資源を活用しながら業務を行っているため、企業全体として経営資源の最適化を行うことは難しいものです。

そこで、ERPを活用することで、経営資源を可視化し、リアルタイムで一元管理することが重要なのです。

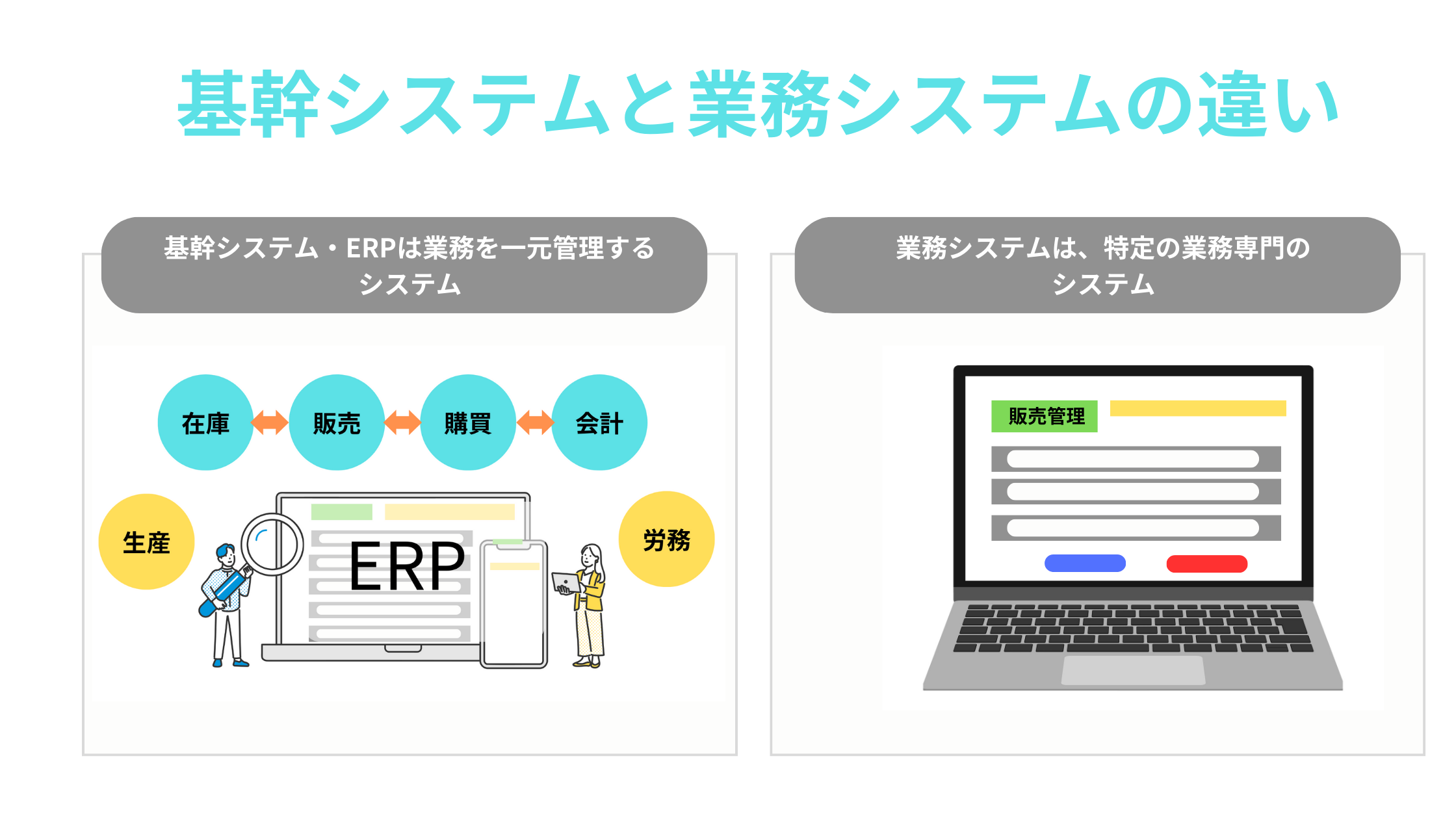

基幹システム(ERP)と業務システムの違い

「基幹システム」と「業務システム」は、いずれも企業が業務を円滑に進めるために使われるITシステムのことを指します。

これらの違いを理解するために、それぞれがどのような目的や機能を持つかを把握しましょう。

・基幹システム(ERP)

基幹システムは、企業の中心的な業務を統合的に管理するシステムです。

たとえば、ERPは企業全体のリソース(人、物、お金など)を最適に計画・管理するためのツールです。

主要な業務プロセスを網羅しており、販売、購買、在庫管理、生産管理、財務会計、人事労務などが含まれます。これらの情報を一元的に管理することで、DX化にもなり企業の効率を向上させます。

・業務システム

一方、業務システムは特定の業務や部門に特化したシステムを指します。

たとえば、顧客関係管理(CRM)システムは営業やマーケティングを支援し、人材管理システム(HRM)は人事・労務管理の業務をサポートします。

業務システムは、特定の業務領域の効率化や自動化をするもので業務のスムーズな進行や生産性の向上を実現します。

ERPの歴史

世界最初のERPは、1973年にドイツに本社を持つSAP社がリリースした「R/1」です。

SAP(Systemanalyse und Programmentwicklung)社とは、1972年創業のヨーロッパ最大級のソフトウェアベンダー(販売会社)です。

「R/1」とは「SAP R/1システム RF」の略称のことで「R」は「Real-time data processing」の頭文字からとられています。

※「R/1」は、世界初となる統合型業務基幹システムとして1973年にリリースされた、メインフレーム(大型コンピュータ)で動作する 「会計システムソフト」です。

「R/1」や「ERP」が誕生した背景とは?

「R/1」が誕生する以前は、企業のメインフレームによる基幹業務処理が広がっていた時代でした。ところが、ここで一つ問題が起こります。

それは、当時のメインフレーム同士は設計が全く異なるため、互換性がなく接続にはプログラムの構築などの大きな手間と時間、さらにコストがかかるため企業の大きな負担になっていました。

ここで登場したのが「ERP」という新しいコンセプトを元に開発された「R/1」システムです。

日本では2000年代から主流に

日本でERPが企業に導入されるようになったのは、1990年代後半から2000年代初頭にかけてです。きっかけは、企業がバブル崩壊の影響を受けたことで人件費などの経費削減の必要があったことです。

そこで一部の大手企業は、ERPを導入することで無駄なコストを下げ、生産性を向上し業績の改善を目指しました。

しかし、欧米とビジネス環境が異なる日本では、投資対効果が合わずなかなか上手くいきませんでした。

その後、システムとしてのレベルがあがり徐々にシステムの本来の効果が見られるようになったことで、2000年代からERPが中小企業にも普及しはじめ、2010年代からはクラウドERPの提供が始まったことで、日本のERPは一大市場へと成長しました。

クラウドERPの台頭

2010年後半頃から、ERPをクラウド上でサービスとして提供する「クラウドERP」が広がり、ERPの普及を後押ししました。

クラウドERPとは、クラウド上に構築されたERPシステムを指し、ERPシステムの機能をクラウド環境で使用できるため、社内サーバーの設置が不要で導入までの時間・導入コストが抑えられることが可能になりました。

また、クラウドサービスの特性上、アップデートの自動対応やストレージやメモリといったリソースの追加など、企業の必要に応じたシステム活用が可能です。

コロナ禍によって、リモートワークやテレワークが増えたこともあり、近年では場所を選ばずに利用できるクラウドERPを導入する企業が多くなっています。

ERPの種類

ERPには、利用形態で大きく分けると、「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。

オンプレミス型ERP

オンプレミス型ERPとは、自社で用意したサーバー上にシステムを構築したり、パッケージ型のソフトウェアをインストールしたりして運用するタイプのERPです。

自社環境で利用するため、カスタマイズや情報セキュリティ対策がしやすい点がメリットですが、初期費用が高額だったり運用を自社で行う手間がかかったりする点がデメリットです。

クラウド型ERP

クラウド型ERPとは、「クラウドERPの台頭」でもお伝えしたように、クラウド上に構築されたERPシステムを、サービスとして利用するタイプのERPです。

オンプレミスERPとクラウドERPの違い

| 比較項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |

|---|---|---|

| 導入形態 | 自社内のサーバーにインストールして運用 | インターネット経由でベンダーのクラウド環境に接続して利用 |

| 初期コスト | 高額(サーバー購入・構築・ライセンス費など) | 比較的低コスト(月額・年額のサブスクリプション型) |

| カスタマイズ性 | 高い(自社業務に細かく対応できる) | 限定的(ベンダーの仕様に準拠) |

| 運用・保守 | 自社で対応が必要(人的リソースが必要) | ベンダーが保守・アップデートを実施 |

| スケーラビリティ | 増設には物理的対応が必要(時間・コストがかかる) | 柔軟に拡張可能(プラン変更で対応しやすい) |

| セキュリティ | 社内で厳格に管理できる反面、運用ミスのリスクもある | ベンダーのセキュリティ体制に依存(高度な場合も多い) |

| 災害対策 | 自社でバックアップ・復旧体制を構築する必要がある | クラウド上で自動バックアップ・多重化が標準搭載されていることが多い |

| テレワーク対応 | VPNなどの環境構築が必要 | インターネット環境があればどこからでもアクセス可能 |

ERPの主な機能

多くのERPに搭載されている6つの主な機能をご紹介いたします。

生産管理機能

生産計画を策定したり、仕入管理、製造スタッフの配置などを支援する機能です。

製造業には欠かせない機能で、生産方式が受注生産なのか、それとも見込生産なのかで、必要な機能も異なります。

自社の生産方式に合った生産管理機能が搭載されたERPを導入する必要があります。

販売管理機能

見積から受注、出荷、請求、入金までを管理するための機能です。売上管理も行います。売上の予実管理も行えます。

販売戦略は企業ごとに異なるため、自社に合った販売管理機能かどうかをチェックして導入しましょう。

購買管理機能

発注から仕入れ、支払い、債務管理までを管理するための機能です。

発注ミスの削減や入荷業務の効率化に加え、受注情報を利用した発注点管理や、在庫情報を使った所要量計算など、部門をまたいで情報を活用できる点もERPのメリットです。

在庫管理機能

在庫照会、在庫移動、在庫調整、入出荷、棚卸など、有形商材を扱う企業にとって重要な在庫管理を効率的に行うための機能です。

社内の多くの部門が把握しておきたい在庫情報は、正確かつリアルタイムに反映されていることが重要です。

財務会計機能

ERPには、経理や会計の機能も搭載されています。なかでも、社内外のステークホルダーに開示すべき財務諸表を作成するための財務会計を効率化してくれる機能は重要です。

法改正にも無償でアップデート対応されるERPもありますし、外部の会計システムと連携できるものも多いです。

債権・債務管理機能

支払い期日が過ぎても入金してくれない取引先に対しては、督促を行って売掛金を回収しなければなりません。適切な債務管理が行えていなければ、最悪の場合、黒字倒産してしまうリスクもあります。

未払いを防ぐためには債務管理業務が重要で、これを効率化してくれるのが債権・債務管理機能です。仕入と支払の自動仕訳で債務科目毎に仕訳が作成されたり、債務科目毎の抽出や集計が行えたりします。

その他 連携機能について

ERPを利用する上で、企業が既に使用している他の業務システムとの連携も重要な要素となります。

そのため、多くのERPシステムではAPI(Application Programming Interface)を活用して、他システムとの連携を可能にしています。

API連携について

APIは、異なるソフトウェア間で情報をやり取りするための「通信ルール」のようなものです。

これを利用することで、ERPシステムは他のシステムとデータを簡単に共有したり、他のシステムからデータを取得したりすることができます。

たとえば、企業がCRM(Customer Relationship Management・顧客関係管理)を使用している場合、そのCRMシステムとERPシステムをAPIを通じて連携させることができます。

これにより、営業部門がCRMシステムで取得した顧客情報をERPシステムで利用したり、ERPで管理している在庫情報をCRMで参照したりすることが可能になります。

つまり、APIはERPシステムと他のシステムとのコミュニケーションを円滑にし、情報の共有や連携をスムーズに行う手段として重要な役割を果たしているのです。

既存の業務システムとの連携

ERPシステムの導入に際して、既存の業務システムとの連携は非常に重要な要素となります。

企業がすでに使っている業務システムとERPシステムがスムーズに連携できない場合、データの二重入力や情報の不整合といった問題が生じる可能性があります。

そのため、ERPシステムを選ぶ際には既存の業務システムとの連携がうまくいくかどうかをしっかり確認することが大切です。

ERPベンダーがAPIや他の連携ツールを提供しているか、またはカスタム開発のサポートを提供しているかもチェックしましょう。

これらの要素を考慮に入れることで、ERPシステムは企業の業務をより効率的に、かつ一貫性を持って管理することが可能になります。

円滑な連携が実現すれば、業務の効率が向上し、よりスムーズな業務運用が実現できることでしょう。

ERPを導入するメリット

ERPは、各業務システムと連携することができます。

業務システムには、在庫管理、販売管理、財務会計管理、生産管理、購買管理、人事管理などがあります。

これらが個別に運用されると、データが複数のシステムにまたがるため、各業務システムに存在する同項目のデータの中で、どれが正しくて最新のものなのかを特定するのに時間がかるため、経営判断に必要となるデータをリアルタイムに把握することができません。

ERPを導入することで、各業務システムと連携ができ、自動でデータ連携が行えるため、データの統合にかかる手間と時間を大幅に低減できます。

各業務システムのデータを一元管理できる

社内には、さまざまな業務システムがあります。

一般的には、在庫管理・販売管理・財務会計・生産管理・購買管理・人事管理などです。

個別に運用した場合、顧客情報や従業員情報、製品情報など、複数の業務システムで共通して使用しているデータがあっても、個々に管理されているため、変更や削除を個別に行わなければなりません。これは、会社全体で見た場合に非効率的です。

業務システムによっては、担当部門がデータ更新を忘れたり遅れたりすることもあるかもしれません。

また、経営判断に必要なデータを、その都度、各業務システムからダウウンロードしたりエクスポートしたりする必要があります。

各業務システムのデータを一元管理することで、このような無駄な労力を回避することができます。

データの可視化ができる

通常、データは各業務システムに個別に保存されています。そのままだと、データを活用し、経営に活かすことができません。

しかし、ほとんどのEPRにはデータを基にした経営分析機能が搭載されています。

経営分析機能をオンにすることで、データが最適な形(グラフ・表)に可視化されます。 そのため、経営の判断をスピーディーにすることが可能です。

管理のコスト削減ができる

業務システムが増加するほど、利用料金や管理・運営コストなど、コストが高くなります。また、セキュリティの面でも複雑になります。

ERPに一本化することで、大幅なコストダウンが可能です。

クラウドERPを導入するメリット

ERPを導入するメリットについては上記で説明しましたが、ここからはクラウドERP特有のメリットについてご説明します。

初期のコストパフォーマンスの良さ

クラウドERPはオンプレミスERPと比べ、導入にかかる初期費用を抑えることができます。

理由としては、自社でサーバーなどインフラを用意する必要はなく、導入初期費用と月額利用料のみで利用が可能なのでオンプレミスERPよりも安価で導入できます。

また、クラウドERPはパッケージになっているため、導入までの期間も短くすぐに利用することも大きなメリットの1つです。

柔軟な働き方をサポート

クラウドERPは、クラウド環境にて提供されており、インターネット環境があれば社外からのアクセスも可能です。

そのため、リモートワークやテレワークなど時代に合った柔軟な新しい働き方をサポートします。

安全性の高さ

オンプレミスERPでは、新しいバージョンへのアップデートを怠ることで、セキュリティの脆弱性が問題になっていました。

しかし、クラウドERPの場合は、ベンダーが自動でアップデートを行うため、常にセキュリティが高い状態を保てます。

最新の法制度にも対応

インボイス制度や電子帳簿保存法など、法律や規制は頻繁に変更されることがあります。

これらの変更に対応するためには、企業の内部システムもアップデートする必要があり、それにあわせて

オンプレミス型のERPシステムの場合であれば、バージョンアップのためにカスタム費用と実装できるまでに時間がかかってしまいます。

一方、クラウドERPの場合は、法律や規制に変更があればシステムの更新がベンダーによって行われますのでユーザー側は何もしなくても大丈夫です。

これにより、企業は法令遵守を確保しながら迅速に変更に対応することができるのです。

クラウドERPを導入するデメリット

ここからはクラウドERPのデメリットについてご紹介します。デメリットを知らないまま導入してしまうと、導入した後に社内業務がクラウドERPと合わず、解約することになる可能性もあります。

クラウドERPを正しく理解し、運用できる業務体制に調整することでストレスなく利用することが可能となります。

独自のカスタマイズが難しい

クラウドERPシステムは、汎用性のあるパッケージタイプが主流ですので、通常カスタマイズが出来ないものが多く存在します。

そのため、まずは自社の業務フローにあった製品を選びましょう。

どうしても良い製品が見つからない場合は、費用は高くなりますがカスタマイズ可能なERP導入を検討するか、再度社内の業務フロー変更できるよう議論を重ねましょう。

障害やトラブル発生時は何もできない

クラウドERPに障害が発生する可能性は0%とは言えません。もし仮にクラウドERPシステムに障害が発生してしまった場合はベンダーの対応を待つしか方法はありません。

そのため、導入前にこれまでのトラブルの事案であったり、緊急時の対応がどうなるのかをベンダーに確認しておきましょう。

企業規模ごとのおすすめのERPをご紹介

ここからは企業規模ごとにおすすめのERPシステムをご紹介します。

企業規模ごとに分ける理由は、中小企業と大企業では業務の形態も人数規模も違うので、必要となる機能や料金体系などに違いがあるためです。

まずは中小企業におすすめのERPシステムを8点厳選し、特徴や強み、費用感などさまざまな観点から比較していきます。

キャムマックス

キャムマックスは、卸・小売業、製造業などの有形商材を取り扱う中小企業に特化したクラウドERPです。

キャムマックスはシステムによる効率化だけでなく、企業全体の業務効率化や生産性の向上を実現することができます。ECや卸、店舗での受注や在庫が一元管理でき、さらに、POSシステムやECカートとのAPI連携が可能なためリアルタイムで正確な情報を確認することができます。

料金

・初期費用 = 10万円 / 月額費用 9万円~(その他オプション料金あり)

月額利用料は利用するユーザー数によって変動するため、詳しい価格に関しては簡易見積フォームにて確認することが可能です。

クラウドERP freee

freee株式会社が提供する「クラウドERP freee」は、広い業種で活用可能なERPです。

リアルタイムでの勤怠管理や経費精算・稟議を電子化(ペーパーレス)、経理・会計の業務フローを一元化など主にバックオフィスの業務を効率化するクラウドERPです。

ベンチャー企業から大手企業まで幅広い企業規模から導入されており、実績も多数あります。

料金

- ミニマムプラン:月額1,980円 (月払いの場合、月額2,380円)

- ベーシックプラン:月額3,980円 (月払いの場合、月額4,780円)

- プロフェッショナルプラン:月額39,800円 (月払いの場合、月額47,760円)

マネーフォワード クラウドERP

株式会社マネーフォワードが提供する「Money forward クラウドERP」は、会計から人事労務までバックオフィス全体の業務を自動化するクラウドERPです。

財務・会計や経費精算、債権の請求から支払い、また勤怠管理など幅広い業務に対応しており、SalesforceやSmartHRなどの外部サービスとの連携も可能な点が特徴です。

強みは、クラウドERPの機能1つずつをサービスとして提供しており、1サービスから導入も可能になっているため、自社が必要としている機能のみ導入するといった目的に合わせた選択もできる点です。

また、自動でアップデートしてくれるので、煩雑な作業を行う必要がないのも、大きなメリットの1つです。

料金

- 個人事業主向け:

- パーソナルミニプラン: 月額1,280円(税抜)

- パーソナルプラン: 月額1,680円(税抜)

- パーソナルプラスプラン: 価格は要問合せ

- 法人向け:

- ひとり法人プラン: 月額3,980円(税抜)

- スモールビジネスプラン: 月額4,480円/月(年払い、会計・請求書3名まで利用可能)

- ビジネスプラン: 月額6,480円/月(年払い、会計・請求書3名まで、経費5名まで利用可能)

- 従量課金: ユーザー数やサービスによって変動

Smileworks(スマイルワークス)

株式会社スマイルワークスが提供する「スマイルワークス」は、財務会計、販売管理、給与計算などを一元管理できるクラウドERPです。

プロジェクト管理機能があり、プロジェクトごとの販売管理から在庫管理、仕入れ管理、経費管理などを一括で管理することが可能です。

アクセス権限を設定することが可能で、承認に関する申請などワークフローに沿った業務管理ができるのが特徴です。

料金

- 販売ERPプラン:初期費用0円+月額5,000円+各オプション

- 標準プラン:初期費用30,000円+月額10,000円+各オプション

- Enterpriseカスタムプラン:初期費用:300,000円+カスタマイズ費用(個別見積)+月額基本120,000円+利用機能費用+保守費用

- Enterpriseオリジナルプラン:3,000,000円+カスタマイズ費用+月額300,000円+カスタマイズ保守費用

TeamSpirit(チームスピリット)

株式会社チームスピリットが提供する「TeamSpirit」は、ミスや差し戻しを最小限に抑え、バックオフィス業務の工数を削減することができるクラウドERPです。

経費精算や工数管理、勤怠管理など、さまざまなデータを可視化し、組織全体を見える化し、社員の生産性を向上させます。また、企業固有のルールや規則をシステムに反映させることも可能です。

残業予測や工数オーバー予測機能があり、未然に超過を防止してくれるという特徴があります。

料金

- 初期費用:

- 「TeamSpirit」プラン: 150,000円

- 「TeamSpirit Mix」プラン: 150,000円

- 月額費用:

- 「TeamSpirit」プラン: 1人あたり600円

- 「TeamSpirit Mix」プラン: 1人あたり600円~800円程度

- 「TeamSpirit HR」プラン: 1人あたり990円程度

ALL-IN(オールイン)

株式会社エステイエスが提供する「ALL-IN」は、顧客管理(CRM)や営業支援(SFA)、人事労務、会計、販売、仕入、在庫管理など経営に必要な機能が充実しているクラウドERPです。

さまざまな数値を見える化し、管理画面で目標値との差分を確認することもでき、データを活用した経営を行うことができます。このようにデータを活用することで経営の属人化を防ぐこともできます。

また、サポートも料金に含まれているため、システムに関しての不明点やトラブルがあれば、対応してもらうことができます。

料金

- 初期費用:10万円

- 月額料金:

- 基本料金: 5万円(3ユーザーまで)

- 追加ユーザー: 1ユーザーあたり3,000円

- サポート料金:2万円/月

RobotERP ツバイソ

ツバイソ株式会社が提供する「RobotERP ツバイソ」は、可能な限り人間系を必要としない生産性の高い自律的運転の実現を目指すクラウドERPで、財務や人事、在庫管理など企業が必要とするさまざまな機能を提供しています。

また、REST APIという技術を使って他のシステムとの連携も容易に行うことができます。

コンサル、アプリ開発、サブスク、WEB、建設、不動産、士業向けのクラウドERPで、中小企業から上場企業まで300社以上が導入しており、セールスフォースの基本機能を利用でき、セールスフォースアプリとの連携も可能です。

料金

- 初期費用:550,000円

- 月額費用:法人ライセンス料金とユーザーライセンス料金の合計で、こちらも必要な機能によって変動します。

ZAC

株式会社オロが提供するクラウドERP「ZAC」は案件・契約・プロジェクト単位で業務を進行する業種に特化したクラウドERPです。

経営管理、商慣習、機能要件に対応した業種特化ソリューションを提供しており、ベンチャーから上場企業、大手企業まで900社以上が導入。また、販売管理、購買管理、予定表、勤怠管理、工数管理、経費管理、アウトプット、ワークフロー、経営モニタリング、プロジェクト管理などの機能も持っており、テレワークにも対応しています。

料金

- 初期費用:10万円~

- 月額費用:要問合せ

大企業におすすめのERPシステム

ここからは、大企業におすすめのERPシステムをご紹介します。

中小企業と違い、大企業は従業員数が多いため、利用するユーザー数によって料金が変動しないこと、また、上場企業も多いため、コンプライアンスを遵守できるか、グループ会社との連携が可能かなど、多種多様な要望に応えることができることを基準に厳選しました。

HUE

株式会社ワークスアプリケーションズが提供する「HUE」は、製造業や商社卸売業、建設業など、さまざまな業種の課題を解決する多機能な国産ERPシステムです。

最大の特徴としては、追加費用なしでアドオンを追加したり、・カスタマイズをすることができるため、他のクラウドERPにはない強みを持っています。ECサイトやBIツールなどの外部サービスとの連携も可能で、データを活用した社内DXを推進させることができます。

料金

料金体系に関してはWebサイトに記載がないため、問い合わせする必要があります。

Microsoft Dynamics 365

Microsoftが提供する「Dynamics 365」は購買管理、販売管理、財務管理はもちろん、営業活動(SFA)やマーケティング活動(CRM)など、幅広い業務を一元管理するクラウドERPシステムです。

Microsoft365の全てのシステムと連携が可能なため、業務で使用しているExcelなどとの連携が簡単に行えます。また、Webミーティング機能などもあり、コロナ禍によるリモートワークやテレワークにもマッチしたシステムとなっています。

料金

各サービスごとに料金が決まっており、サービスのライセンスを取得する必要があります。自社に必要な機能に絞ることで費用を最小限に抑えることも可能なので、詳しい価格に関してはお問い合わせください。

製造業におすすめのERPシステム

GRANDIT(グランディット)

「GRANDIT」は製造業に特化した多機能なERPソリューションで、業務効率化や経営の見える化を実現します。

また、製造業の業務ノウハウやシステム構築技術を提供し、顧客のシステム構築を強力にサポートします。販売管理、購買管理、生産管理、会計といった個別システム化されていた環境を統一した、ERP型生産管理システムが構築可能です。

他にも、製造業の生産形態に応じた生産管理機能がラインナップされており、様々な製造業のお客様に適応したシステムも提供しています。

料金

要問合せ

Infor(インフォア)

175カ国以上に顧客を持つERPソフトウェア「Infor」は、さまざまな製造モデルに対応しており、製造現場の自動化を実現するためのソリューションです。

主に、生産管理、品質管理、在庫管理などの業界に特化した機能を提供し、顧客ニーズへの対応やビジネスの成長を容易にします。

また、オペレーションの複雑さを緩和し、コストを削減しながら品質改善につながる生産性や計画性、生産量を向上させることも可能です。

料金

要問合せ

GLOVIA iZ(グロービア・アイズ)

富士通Japan株式会社が提供する「GLOVIA iZ 生産 PRONES GXi」は成長を加速・継続させる製造業向け生産管理システムです。

製造業が直面する市場の飽和、顧客ニーズの多様化、海外競合の台頭などの市場変化に対応するための業務運用の継続的な変革を支援します。

緻密な分析を実現する原価計算エンジンや、製造業に最適化された業務機能、グローバル対応など、「現場業務の見える化」により「全体最適」を生み出すさまざまな導入効果が期待できます。

料金

要問い合わせ

ERPシステムを体験してみたいなら「キャムマックス」がおすすめ

今回の記事では、ERPの機能や歴史、オンプレミスERPとクラウドERPの違い、企業規模・業種ごとにおすすめのERPシステムをご紹介しました。

なぜ、多くの企業にとってERPシステムが必要になってきたのかがお分かりいただけたのではないでしょうか。

これからは、さらにDXの時代が進んでいくことが予想されます。社内リソースがひっ迫し業務が煩雑になるまえにERPシステムを検討してみてはいかがでしょうか?

クラウドERP「キャムマックス」では、無料トライアル期間がなんと60日もありますので初めてERPを導入される方、システムに抵抗があって導入を決め兼ねている方などにおすすめです。

無料期間中もサポートする担当者がつきますのでご安心ください。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。