請求書とは?知っておきたい書き方から電子帳簿保存法対策まで

請求書とは、商品やサービスを販売した相手に代金を要求するための書類です。これまでは各企業ごとに自由度の高い作成方法が認められていた請求書ですが、電子帳簿保存法改正やインボイス制度により、様々な義務が発生します。

本記事では、請求書にまつわる現状をまとめてみました。

目次

請求書とは?

請求書は、販売した商品や提供したサービスに対する代金の支払いを要求する書類です。請求書の作成は法律で義務付けられていないこともあり、書式の決まりもありません。

ただし、受領者側が消費税の仕入れ額控除を受けるには下記の「書き方」で触れた内容が記載されている必要があるため、発行側も注意が必要です。

また、請求書の保存に関しては税法で定められた保存期間があります。詳しくは記事内「請求書の保存」の章をご覧ください。

請求書の書き方

先ほどもお伝えしたように、請求書の作成には決まったルールがありませんが、取引の中で受領者側が困ることの無いようもれなく情報を記載することが望ましいです。

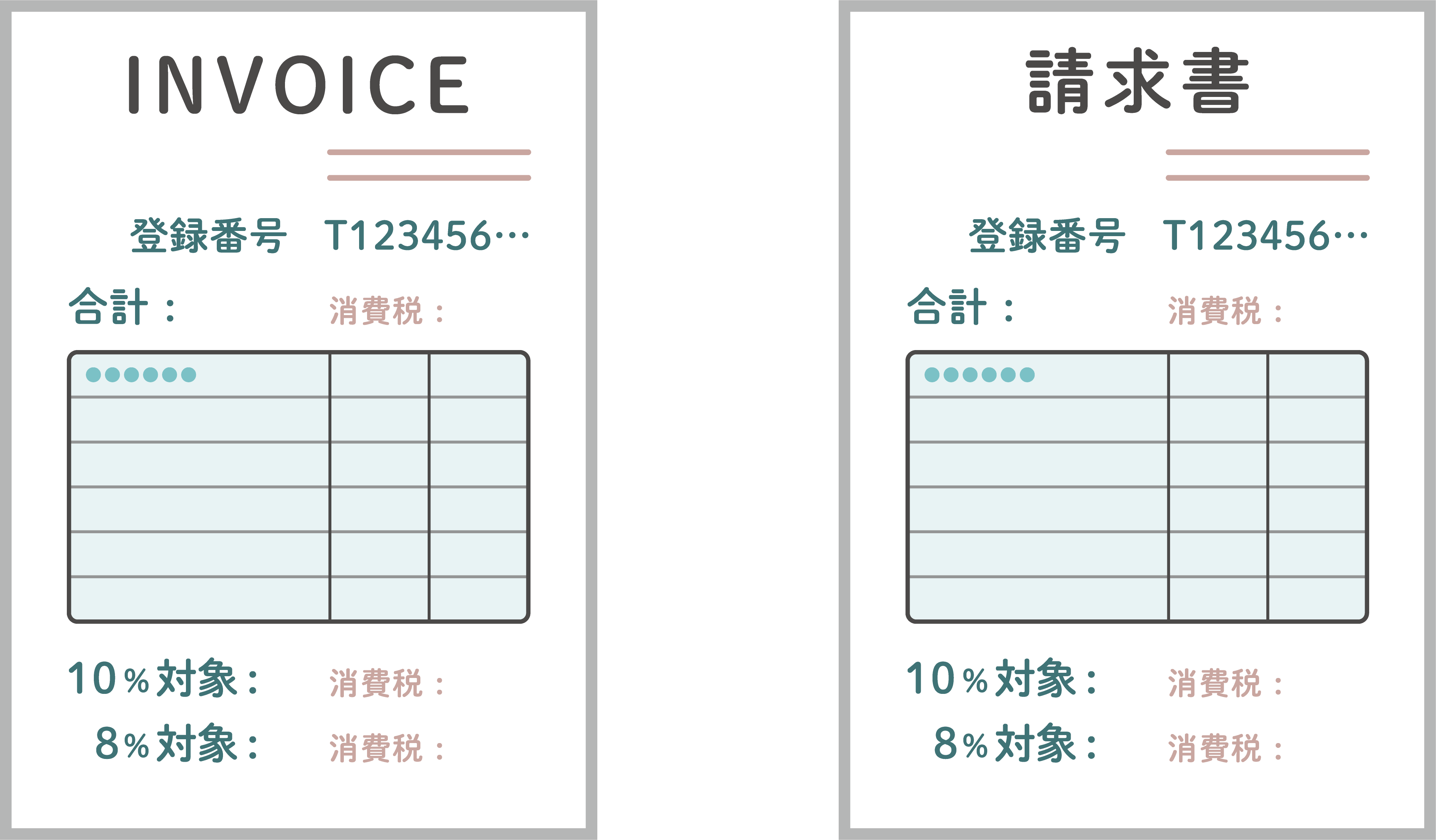

通常、請求書には以下の情報を含みます。

- 発行日や請求書番号などの基本情報

- 請求先の企業名や個人名、住所、連絡先など

- 請求内容の詳細(商品やサービスの名称、数量、単価、税金、割引など)

- 税率ごとの区分

- 発行者の連絡先情報や口座情報

印鑑についても押さなければならない決まりはありません。

なお、インボイス制度が始まると、認定事業者が発行する適格請求書のみが仕入税額控除の対象となるため、該当する場合は国税庁のサイトで正しい情報の確認をお願いします。

請求書の送り方

請求書を送る方法としては主に2通りの方法があります。メールで送る場合と封書で送る場合の送り方を見ていきます。

請求書をメールで送る場合

エクセルやソフトで作成した請求書をメールで送る場合には、PDF化する必要があります。エクセルファイルなどがそのまま送られると、相手が自由に金額を変更することができてしまうからです。

メールでやり取りされた請求書は、24年から電子帳簿保存法による電子データでの保存が義務化されるため注意が必要です。発行元も受領者も電子帳簿保存法に対応できるようにした上でなければ安易に送ることはできません。

請求書をメールで送る際の件名についても決まりはありませんが、「【会社名、個人名など】請求書送付のご案内」が良いでしょう。

請求書を郵送する場合

請求書を印刷して郵送する場合には、一般的に「送付状」も同封します。A4の三つ折りで下から先に折り、封筒に入れる際は封筒の裏から見て折り目が右になるように入れるのがマナーとされています。

また、封筒の表左下には「請求書在中」と朱書き(スタンプや印刷など)を入れます。封をした後は、未開封であることを表すために綴じ目に封字とよばれる印を書きます。

電子帳簿保存法で定められた請求書の保存方法

電子帳簿保存法は、企業が経理帳簿や関連文書を電子的に保管する際のガイドラインや手続きを規定した法律です。この法律の目的は、経理情報の正確性と透明性を保ちつつ、ペーパーレス化を推進し、企業の業務効率を向上させることが背景にあります。

そのため、企業では請求書の保存において特定の方法を遵守し、税務調査時に適切な帳簿書類を提出できるようにしなければなりません。

以下に、法律で定められた請求書の保存方法について詳細に説明します。

保存形式は紙・電子データ・スキャナ保存の3つ

請求書の保存形式は従来通りの紙以外に、電子帳簿保存法においては電子データ、スキャナ保存があります。

また、2022年1月に改正された電子帳簿保存法には、この中の電子データを紙で保存してはならないということが定められています。

つまり請求書をメールで受け取った場合には、メールの内容を紙に印刷して保存するのではなく、そのまま電子ファイル(PDFなど)の形で保存しなければならないということです。

これに関しては2023年末まで猶予期間が設けられており、それまでは紙に印刷して保存することも認められているものの、メールで請求書を送ることが増えている現状を考えると、少しでも早く電子帳簿保存法に則って運用することが望ましいです。

請求書の保存期間

法人の場合は、受領請求書を7年間保存する義務があります。個人事業主の場合は5年間です。

現在請求書発行者で控えがある場合は保存義務がありますが、インボイス制度が始まると請求書を発行した側も、控えのあるなしにかかわらず同じ期間保存しなければなりません。

発行した請求書の保存も必要

企業は受け取った請求書だけでなく、自社で発行した請求書も保存する必要があります。

従来は請求書を紙の原本で郵送することが一般的でしたが、電子帳簿保存法の改正により請求書をPDF形式でメール送信することが一般的となると予想されます。

詳しくは、電子帳簿保存法とは?2022年の改正で何が変わったのかわかりやすく解説!の記事をご覧ください。

請求書の作成・管理ツール

請求書の作成法は企業によって異なりますし、手書きで作成する場合もありますが、以下のようなソフトを利用することが増えています。

エクセルやワード

エクセルやワードには請求書のテンプレートが豊富にあるため、これらをそのまま使って作成しても良いですし、カスタマイズして使っても良いでしょう。

ただ、保存や管理となると少々面倒です。特に電子帳簿保存法で定められた方法に対応するためには、改ざんの防止対策が必要となります。

請求書作成・管理ソフト

請求書を作成・管理することを目的としたソフトもあります。この場合は数値を入力すれば自動で作成できるのがメリットです。ただし、あくまで請求書に特化しているため、他ソフトやシステムからデータを取得することが難しいのがデメリットです。

会計ソフト

多くの会計ソフトに請求書作成・管理機能がついています。たとえば、月次請求といったケースでまとめやすく決済や入金まで確認できることも多いので便利です。他業務のソフトやシステムとの連携ができるかどうかがカギとなります。

ERPシステム

ERPシステムは、生産管理や販売管理、在庫管理をはじめとする業務から、会計までも一か所にまとめてしまうシステムです。そのため、請求書発行の際も部署ごとや事業ごとのデータを集める手間がありません。

請求書を電子化するメリット

電子化にまつわる業務が増えてしまうことで人手不足に拍車をかけるという短期的なデメリットを考える方も多いですが、請求書を電子化することで長期的に得られるメリットの方が多いです。

データの正確性を保つ

手書きや人の手に頼る計算方法の場合、どうしてもミスが出てしまいますし、それに気づくことなく請求書を送ってしまうことになりかねません。

また、紙に印刷した請求書の場合はしっかり管理された電子データと比較して改ざんもしやすく、どこでどのような改ざんが行われたのかも突き止めることができません。その点、電子化された請求書なら作成時のミスも減る上、データの一元管理が可能となり請求書の内容の正確性や整合性も保たれ、管理中の不正行為も防ぐことができます。

管理のしやすさ

紙の請求書は、日付や部署ごとなどフォルダごとに保存しているため、見つけにくいというデメリットがあります。電子化された請求書はデジタルフォーマットで簡単に管理できます。検索や整理が瞬時に行え、必要な情報へのアクセスが迅速化します。

また、バックアップやデータの保護も容易で、紙の請求書と比べてデータの安全性が高まります。さらにアクセス権限の設定も可能なため、セキュリティの確保も図れます。

コストや時間の削減

マニュアルに頼る請求書作成や管理にかかる無駄な時間を省くことはもちろんですが、紙に印刷する手間や経費を削減できるのも電子化のメリットです。

さらに、請求書の自動生成や送信や支払いの追跡などの業務は迅速化されるため、生産性の向上にも繋がります。

実務対策のポイント

現状の取引内容の整理

電子帳簿保存法に対応するためには、まずは現在行っている取引内容を整理し、どの取引が電子帳簿保存法の対象となるのかを把握する必要があります。取引先によって紙のみでのやり取りなのか、PDFに切り替え対応が可能なのか、これまでの取引データはどう扱われているのかを含め整理をしましょう。

電子請求書や電子領収書の管理はクラウドシステムの導入対応が推奨される

クレジットカードの利用明細データや電子化された請求書、EDIシステムを通じたデータなどの管理を手動で行うことは限界があります。

そのため、クラウドシステムの導入が推奨されます。

主な理由としては、電子帳簿保存法の検索要件において、日付・取引金額・取引先で特定の請求書を検索できるようにしておく必要があり、ただデータとして残しておくだけでは問題になる場合があるからです。もちろんフォルダなどに分けて管理することも可能ですが、物理的に請求書や領収書の量が増えれば管理しきれないことが予想されます。

機能オプション「電子請求書」(クラウドERPキャムマックス)

検索要件に関する注意点

上記で検索要件に関して説明しましたが、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限り、検索要件(日付・金額・取引先)は原則不要となります。詳しくは国税庁の配布するPDF『電子帳簿保存法の内容が改正されました』内の「電子取引データ保存に関する主な改正事項」をご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

キャムマックスは電子帳簿保存法の対応!請求書作成から管理まで

キャムマックスは、中小企業向けERPシステムです。ERPシステムは、企業内の資源を有効活用するためのシステムで、これ一つであらゆる業務の効率化を図ることができます。

今回のような請求書の作成から管理ができるのはもちろんのこと、販売管理や在庫管理といった業務に関わるその他納品書や発注書など各種帳票も一元管理できるのが特徴です。

請求書などの電子化を進めたいとお考えの中小企業様はぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。