受注管理とは?システムで業務を一元管理するメリットを解説

販売管理における大切な業務のひとつに、「受注管理」があります。

顧客から注文を受けて発送するまでのフローを管理する業務ですが、具体的な業務内容や役割について詳しく知らない方も少なくないでしょう。

受注管理とは具体的にどのような業務内容なのか、その流れや役割を把握するとともに、受注管理業務を効率化できる「受注管理システム」の特徴についても解説いたします。

目次

受注管理とは

受注管理とは、注文を受けてから出荷するまでの一連のプロセスを管理する業務のことです。顧客企業や消費者から注文を受けると、見積書や受注伝票の作成、納期の連絡など、さまざまな業務が生じます。これらを適切に管理するのが受注管理業務です。

従来の受注管理は、文字通り、受注までの業務を指すことが多かったのですが、最近では受注後の出荷までの業務も含めて管理するのが一般的になりつつあります。取り扱う商品数やサービス内容が増えると煩雑かつ膨大な業務量になることから、受注管理システムを導入して自動化を進める企業が増えています。

受注管理業務の流れ~受注から出荷までの具体的な業務内容

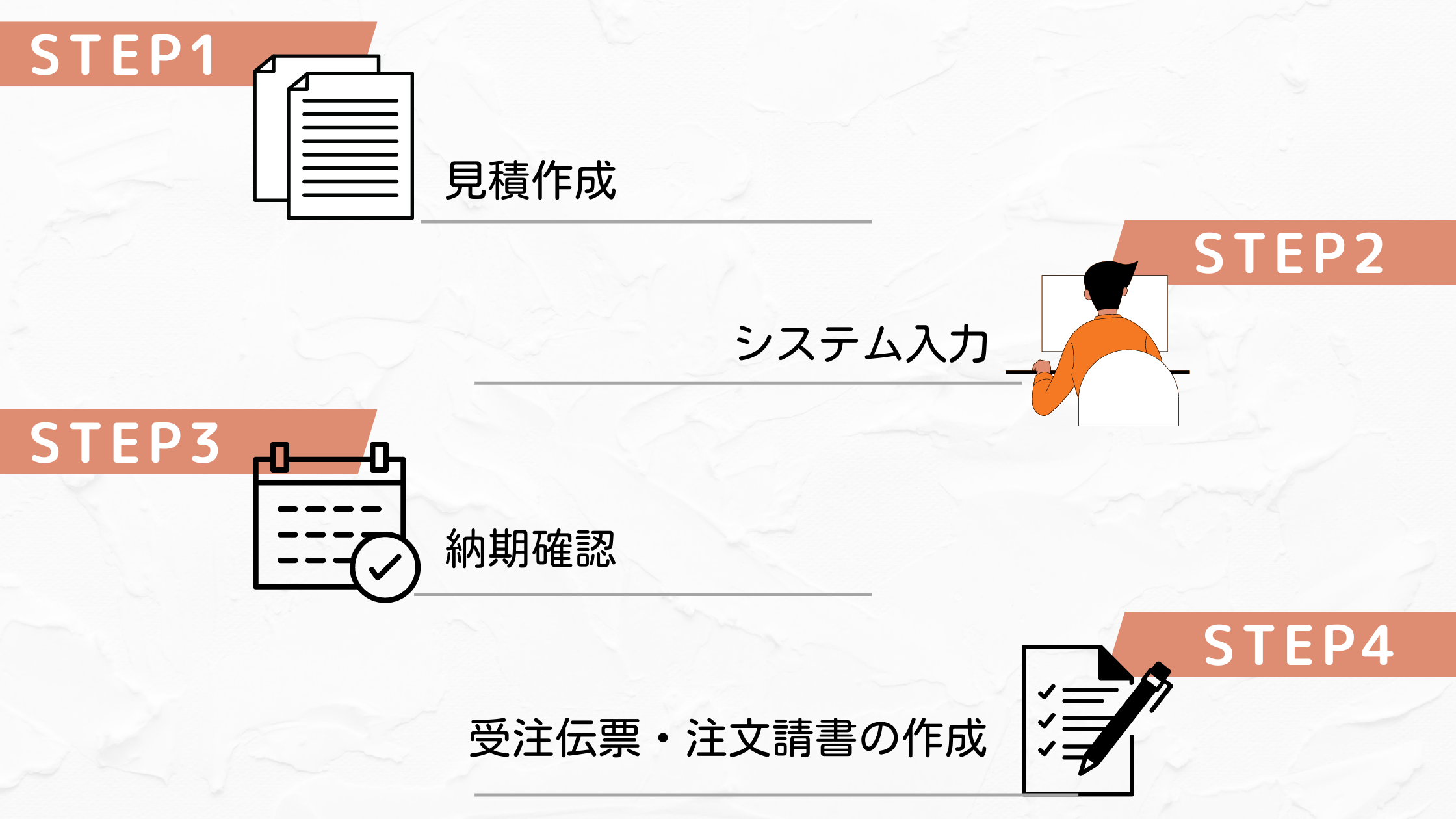

受注管理業務には、見積もりの作成から注文内容の登録、受注伝票や注文請書の作成など、さまざまな作業があります。それぞれの作業内容を、業務の流れに沿って説明します。

- 見積もりの作成

- 注文書の確認やシステムへの入力

- 納期の確認・連絡

- 受注伝票・注文請書の作成

ステップ① 見積もりの作成

顧客から注文を受けたら、その内容をもとに見積もりを作成します。ECサイトなどのBtoCビジネスの場合、見積もりの作成は一度きりという取引が多いですが、BtoBビジネスだと顧客との取引実績や数量などの条件によって価格が変わることがあるため、その都度、見積もりを作成し直すこともあります。

ステップ② 注文書の確認やシステムへの入力

顧客と契約を結び注文内容が確定したら、注文書を受け取り、商品や数量、納期、金額などを確認します。また、それらの情報を販売管理システムなどのツールに入力し、生産部門や在庫管理の担当者に共有します。

ステップ③ 納期の確認・連絡

担当者に共有した情報をもとに、納期を確定します。在庫がある商品であれば納品予定日を決めて顧客に連絡しますが、受注生産のように商品の在庫がない場合は生産部門などと打ち合わせをしたうえで納品予定日を設定し、顧客に連絡します。

ステップ④ 受注伝票・注文請書の作成

納期の目途が決まったら、受注伝票と注文請書を作成します。受注伝票とは、商品名や納品先などの受注情報を記載した書類のことで、自社で保管するための伝票です。一方の注文請書とは、顧客からの注文書に対して受領したことを報告するための書類です。注文請書は作成しなくても問題ありませんが、納品された商品や数量が違うといったトラブルが万一起きたときに備えて作成しておくと安心です。

受注管理の重要性と課題

このような流れで受注管理を徹底することにより、ミスやトラブルを防ぎ、顧客に対して満足度の高いサービスを提供できるようになります。

逆に、受注管理を怠ると、顧客からの信頼を失う可能性が高まるともいえます。受注管理は、顧客と自社の懸け橋となる重要な役割を担う業務なのです。

一方で、受注管理の業務は取り扱う商品やサービスによって煩雑になりやすく、また対応範囲が広がっていることから、すべて手作業で進めるには限界があります。

たとえば、電話やFAXで受注する企業の場合、聞き間違いや読み間違いによるトラブルが頻発することもありますし、キャンペーンなどで受注件数を増やそうにも人的リソースが足りずにスムーズな運用ができないこともあるでしょう。

アナログな受注管理のままだと、自社の売上も頭打ちとなるばかりか、顧客に迷惑をかける可能性も高まり信頼を損ねるリスクもあるため注意が必要です。

受注管理をエクセルから移行しよう

| 項目 | エクセル(手動管理) | 受注管理システム |

|---|---|---|

| 業務効率 | 多くが手作業で担当者に大きな負担 | 入力・伝票作成・連携までスムーズに行える |

| 入力ミス・伝達ミス | 誤入力や伝票漏れなどのヒューマンエラーが起きやすい | 受注データをもとに作成するため、ミスを大幅に削減 |

| 情報の一元化 | 担当者や部署ごとにファイルが分かれ情報共有が煩雑 | 部門間でリアルタイムに共有できる |

| 販売チャネルの拡張 | チャネルが増えると作業時間が増えるため管理が難しい | 拡張に強く、EC・店舗・卸など一元管理できる |

| コスト | 導入費用はかからないが業務効率が悪くコスト高 | 導入費・月額費はかかるが、人件費などを削減できるため中期的にはコスト減 |

| スケーラビリティ(将来性) | 人手が必要なため、急速な拡大が難しい | 売上や注文数が増えても無理なく拡張できる |

エクセルは受注管理の初期段階ではよく使われるツールですが、ビジネスが成長し管理項目がふえてくると対応することが難しくなってきます。

また、エクセルは手動でデータを入力するため入力ミスが発生しやすく、大量のデータを管理するには適していないかもしれません。

そのため、より効率的な受注管理を実現するためには専用の受注管理システムへの移行を検討することが重要です。

近年はインストール型の受注管理ソフトよりもクラウド型の受注管理システムが主流

近年、クラウド型の受注管理システムが広く利用されている理由には、インストール型よりも導入がスムーズで、運用コストを削減できる点が挙げられます。

また、リモートワークをサポートし複数拠点間での情報共有が円滑になり、ベンダーによる定期的なセキュリティアップデートやデータのバックアップによって、情報の安全性が確保される点もポイントです。

外注するか?システムを導入するか?

受注管理の業務を外部の専門業者に委託するか、自社でシステムを導入するかは企業の規模や業務量、予算などによって検討すべき事項です。

外注は、専門的な知識を持つ業者に業務を任せることができる利点がありますが、一方でコストが高くなる可能性もあります。

一方、自社でシステムを導入する場合は、初期投資や維持費用が必要ですが、長期的にはコストを抑えることができるというメリットがあります。

また、自社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。

どちらの選択肢にも一長一短があり、企業の具体的な状況に応じて最適な選択を考える必要があります。

受注管理システムを導入するメリット

工数や人為ミスが減り業務効率や信頼性がアップ

受注管理システムを導入することで、受注伝票の作成や販売管理システムへの入力といった作業を大幅に減らせ、社員の工数削減につながります。

顧客がシステムに直接入力して発注できる仕組みにすれば、自社での入力作業をなくすことも可能で、人件費の削減も期待できます。また、システムに登録された情報は各部署の担当者に自動でメール配信することもできるため、社内で共有・確認するための時間を大幅に減らすことも可能です。

さらに、FAXや電話での注文で生じやすい聞き間違いや読み間違い、担当者の確認漏れといった人為的ミスも抑えられるようになり、トラブルによる損失を低減できるとともに、顧客からの信頼性を向上させることも受注管理システムを導入するメリットです。

受発注のやりとりもスピードアップ

受発注のプロセスにおける「ムダ」を省き、納期を短縮できることも、受注管理システムを導入するメリットのひとつです。

発注内容は社内で自動的に共有されますから、納期予定日の確認や顧客へのレスポンスも早まります。

もちろん、リードタイムの短縮にもつながりますから、商品をスピーディーにお届けできるようになり、顧客満足度の向上も図りやすくなります。

また、受注管理システムを活用すれば、24時間365日いつでも発注できるため、機会損失を減らすことも可能です。顧客が簡単に発注できる仕組みにすることで、発注量の増加や売上アップも期待できるでしょう。

販売チャネルが増えても安心

売上アップを図るため、販売チャネルを増やすなど販路拡大を検討されている方にも、受注管理システムが大きく貢献します。

従来の電話やFAXによる受注管理だと、販路を拡大すれば業務量が増えることが明白なため、人員を増強する必要がありました。

受注管理システムを導入すれば、業務の多くをシステムが担うため人員を増やさなくても対応できます。

新たな販路の開拓も容易になるでしょう。

また、顧客情報などを格納した基幹システムと受注管理システムとを連携し、データを一元管理することにより、販売チャネルが増えても顧客情報の共有や活用がしやすくなります。

受注管理の効率化による業務改善

受注管理システムの導入により、注文の追跡、在庫管理、請求管理など、受注業務全体がスムーズになります。

これにより、業務の改善が実現でき企業の生産性が向上します。

さらにデータの一元管理によって、より効果的な意思決定が可能になります。

受注管理システムを導入するデメリット

受注管理システムの導入により業務の効率化や顧客満足度の向上といったメリットが得られる一方で、デメリットとなる注意点もあります。自社の利益にも影響を与える可能性もあるため、以下の点において対策を練ることも大切です。

- コストがかかる

- システムに慣れるまでの時間と社員教育が必要

コストがかかる

受注管理システムを導入すると、導入時の初期費用に加え、利用料やメンテナンス費用などランニングコストが必要です。もちろん、システムの導入によって残業時間の短縮や人件費を抑えられるといったコスト削減もできますが、その効果はシステムや企業によっても大きく異なります。

自社で受注管理システムを導入する際には、どれだけの効果があるのかをあらかじめ検証することが重要です。これを検証するには、現状の受注管理にどれくらいの業務量があり、そこから削減可能なコストを算出する必要があります。削減できるコストとシステム導入でかかるコストを比べ、費用対効果をシミュレーションしましょう。

システムに慣れるまでの時間と社員教育が必要

新しいシステムを導入する際には、利用する全社員に使い方などをレクチャーする手間がかかります。とりわけ、これまでアナログな受注管理業務をしていた組織では、デジタルに移行するときに多大な労力を要することが予想されるでしょう。

関係する全社員にシステムを使ってもらうことで導入効果を得られますが、普及しなければ導入費用が水泡に帰してしまいます。最初は部署を限定して導入するスモールスタートから始めるなど、社員に協力してもらいながら入念に準備を進めるのも一手です。

導入失敗を防ぐ!受注管理システム選びの4つのポイント

受注管理のシステム化を成功させるためには、次の4点のポイントを確認することが大切です。

自社の業界や商材と合っているか

受注管理システムの中には、特定の業界に特化したものもあります。自社の業界向けに提供された受注管理システムが存在する場合は、まず、その中から検討すると良いでしょう。

また、受注管理システムで用意されている項目や機能が自社の商材と合っていないと、業務をシステムに合わせる必要が出てきます。合わせることで、業務のムリ・ムラ・ムダが排除されて効率化が進むケースもありますが、慣れた業務の方法を強制的に変えられると誰しもストレスを感じるもの。現場からの反発が出る可能性もあります。

カスタマイズできる受注管理システムもありますが、金銭コストがかさみます。

自社の業界・商材に合った受注管理システムを選びましょう。

自社の社員のITリテラシーに合っているか

上の「システムに慣れるまでの時間と社員教育が必要」でもお伝えしましたが、社員たちが受注管理システムを使いこなせるまでには、ある程度の時間と、オンボーディングのための教育が必要です。これを少しでも圧縮するためには、自社の社員のITリテラシーに合った機能や操作性の受注管理システムを選定する必要があります。

たとえば、いくら高機能で複雑な処理ができても、社員にとって使い勝手が悪ければ、かえって業務に時間がかかり、かえって業務効率を下げてしまいます。逆に、ある程度のITリテラシーがあるのにシンプルなシステムを導入した場合、本当はもっとできることがあるはずなのに、生産性向上の可能性を狭めてしまう恐れもあります。

既存システムとの連携ができるか

基幹システムやほかの業務システムなど、既存のシステム、ツール類と連携できると、データ活用の効率が良く、活用幅も広がります。特に、受注システムは売上や顧客といった、企業にとって重要なデータを扱うものですので、既存システムとの連携は前提となります。

また、現状では未導入でも、今後、新たに業務システムやツールを導入する可能性があるため、連携先が多く、拡張性の高い受注管理システムを選ぶと良いでしょう。

十分なサポート体制があるか

受注管理システムを導入後、何のトラブルもなく、自社の担当者だけでスムーズに運用できるケースは、まずありません。使い方がわからなかったり、不具合が起きたりした時に、頼れるサポート窓口が必要です。

多くの受注管理システムではサポート体制が用意されていますが、サポートの方法はさまざまです。訪問やWeb会議システムなどを使ったサポートがあるのか、電話やリモートアクセスでのサポートがあるのか、それともメールやチャットなどでのサポートしかないのかで、サポートの使い勝手は大きく異なります。海外製品の場合は、日本語対応してくれるかどうかも確認しておきたいところです。

また、料金内でサポートしてもらえるのか、それとも別にサポート契約が必要なのかも確認しておきましょう。

特に、受注管理システムを初めて導入する場合は、手厚いサポートが用意されたものを選んだ方が良いでしょう。

受注管理システムの選び方

ひとくちに受注管理システムといっても、機能が充実した商品もあればシンプルで拡張しやすい商品もあるなど、実に多種多様な種類があります。そのなかから、自社にマッチするシステムを選ぶことが導入効果を最大化するための重要なポイントになります。

ここで、受注管理システムを選ぶときにおさえておきたいポイントをまとめました。

- 必要な機能が揃っているか

- 使いやすいシステムか

- サポートが充実しているか

- 他のシステムと連携できるか

必要な機能が揃っているか

受注管理業務は、取り扱っている商品やサービスによっても異なりますし、会社によっても大きく異なります。そのため、受注管理システムを選ぶときは「自社に必要な機能が備わっているか」を確認することが重要です。

必要な機能を見定めるには、自社の受注管理業務を見直す必要があります。業務フローや現場の課題を一つひとつ洗い出しながら求める機能をリストアップし、もっとも適したシステムを選びましょう。

将来、受注管理フローが変わる予定がある場合は、導入後に機能の追加やカスタマイズができるかもチェックすることもポイントです。

使いやすいシステムか

社内でいち早く普及させるには、システムの操作性やユーザビリティなどの「使いやすさ」も、大切なポイントです。自社の社員に使いやすい受注管理システムであれば、移行もスムーズに進み、導入効果も早く表れます。

受注管理システムを提供しているベンダーには、デモ版や無料トライアルなど導入前に操作性を確認できるところもあります。実際に使ってみて、操作のしやすさをチェックしたうえで検討しましょう。

また、使用環境も確認しておきたいところです。スマートフォンやタブレットを使うことが多い企業は、対応端末も問い合わせておきましょう。

サポートが充実しているか

導入時には社員への操作講習を実施したり、導入後には運用上のトラブルをフォローしたりといったサポート体制もチェックしておきたいポイントです。サポート窓口の有無を確認するのはもちろん、電話でのサポートか、メールやチャットでも対応できるかといった問い合わせの方法も確認しましょう。

また、顧客や取引先に対するマニュアルなどを用意してくれるベンダーであれば、使い方に関する問い合わせ時にもスムーズに案内できるので安心です。

他のシステムと連携できるか?

出荷管理システムや物流システムなど、すでに自社で他のシステムを利用している場合は、受注管理システムと連携できるかも確認しておきましょう。連携できるシステムであれば、改善される業務が広がり、より効率化を図りやすくなります。

なお、連携する際にはベンダーとの綿密な打ち合わせが重要です。システム構築後にトラブルが生じると、受注管理システムだけでなく連携先のシステムにも手直しが生じ、多大なコストと時間がかかる可能性があります。実績も含めて信頼できるベンダーを選び、慎重に準備を進めることがトラブル回避につながります。

ショッピングサイトやカートシステムの対応もチェック

ECサイトを運営している場合は、現在利用しているサービスと連携できるかも確認することが大切です。受注管理システムによっては、対応できるサイトやシステムが限られることもあります。とりわけ、今後販売チャネルの拡大を検討されている方は、どのショッピングサイトなら連携できるかもヒアリングしておくと安心でしょう。

受注管理システムの導入事例(活用方法)

受注管理システムの導入効果を、事例を交えながら紹介します。

【ケース1】受発注作業の自動化で残業時間が大幅に減少!

飲食店に海外の食材を卸しているA社では、顧客企業からの受発注に多くの時間を取られ、残業時間が増えているという課題がありました。従来はFAXの注文がメインで、注文内容を基幹システムに入力していましたが、毎日300件もの注文をさばくのに早朝から深夜まで社員が対応していたそうです。

そこで、顧客が注文内容を入力し、そのまま基幹システムにも反映される受注管理システムを導入しました。300件の注文を一括でシステムに取り込めるようになったことで、社員が手入力する作業がなくなり、残業時間が大幅に短縮しました。

また、入力ミスによる再配送といったトラブルも減り、顧客からの信頼性の向上にもつながっているようです。

【ケース2】付帯業務の低減で業務効率がアップ!

ギフト商品の通販サイトを運営するB社では、注文後の確認や修正が多く、さらにメッセージカードやラッピング情報の確認といった付帯業務も煩雑なため、受注管理業務に時間がかかっていました。

これらの業務の一部を受注管理システムで自動化。メッセージカードやラッピング情報をシステムに自動反映させたり、倉庫システムと連携したりすることで、業務時間を大幅に短縮できるとともに、チェック漏れによるミスやトラブルもなくなったそうです。

【ケース3】販売チャネルの増加で売上が150%にアップ!

C社では、厨房機器や店舗用品の通販サイトを5つ運営しています。商品数はトータルで約15万アイテム。これを、手作業で運用することに限界を感じていました。

受注管理システムの導入により、業務効率化を図るとともに、販売チャネルを増やして計6サイトを運営する体制に。社員数を増やすことなく、売上は150%に増加しました。

また、メーカーへの在庫確認時には従来FAXなどの紙を使っていましたが、自動で在庫確認する機能を追加したことにより、ペーパー処理を約80%も削減できました。

受注管理はもちろん、発注管理・在庫管理・会計まで一元管理できるキャムマックス

上記のような受注管理システムの条件を満たしているのが、中小企業向けERP「キャムマックス」です。

キャムマックスは、有形商材の販売に特化したERPで、購買管理から販売管理、EC・店舗管理、経費精算、税務会計、清算管理、WMS・在庫管理まで、バックオフィス業務に必要な機能をすべて搭載しております。

必要なデータは、各部署の担当者に依頼することなく、必要なときに取り出せます。

複数のECサイトの受注管理もできる

キャムマックスの受注管理機能は、オムニチャネルを運用されるお客様に最適です。

EC、店舗、卸のあらゆる受注データを取り込んで一元管理でき、受注データはキャムマックスの管理画面で全て閲覧/処理が可能です。

ほかにも、次のような受注管理に便利な機能をご利用いただけます。

・EC、卸、店舗の受注を自動連携・一元管理

・注文ステータス管理で作業や処理の状況を瞬時に把握

・受注のタイミングで在庫確保が可能

また、受注管理に関する次のような課題を解決できます。

「自社EC、楽天、amazon、Yahooショッピングの注文データをそれぞれの管理画面で捌くのに手間がかかっている」

「オンライン受注と在庫数が紐づかず、欠品が発生してクレームになっている」

「受注入力した後に別の受注があったとき、在庫引当の順番を変更ができずに調整が大変」

その他の受注管理システム・アプリ

ネットショップ向け『TEMPOSTAR』

月額費用

スタンダードプランの場合

基本料金:11,000円(税込)~

商品課金:1~2000点で2,200円(税込)~

受注課金(定額プランの場合):1件~3,000件で55,000円(税込)~

TEMPOSTARは、ネットショップ運営者向けの受注管理システムです。

商品の登録から受注、発送までの一連の流れを一元管理でき、業務の効率化を実現します。

また、多機能ながらも操作性に優れており、初めての方でもすぐに使いこなすことが可能です。

脱エクセルするなら『kintone』

月額費用

スタンダードコース:1,800円(税別)

ライトコース:1,00円(税別)

kintoneは、サイボウズが提供するクラウド型の業務アプリケーションプラットフォームです。

エクセルでの管理から脱却し、受注管理を始めとする各種業務を一元化することが可能です。

また、プログラミング知識がなくても自分でさまざまな業務に対応するアプリを作成できるため、自社の業務フローに合わせたカスタマイズが可能です。

無料プランあり『受発注CO-NECT』

.png)

月額費用

フリー:無料(月間受注件数10回まで)

※その他プランに関しては要問い合わせ

受発注CO-NECTは、初期費用無料で利用できるWeb受発注システムです。スマホやPC上でいつでもどこでも受発注が可能で、伝票作成や履歴の共有も簡単に行えます。発注側は完全無料で、受注側も無料プランがあるため、すぐに導入できます。

受注管理システム『ネクストエンジン』

月額費用

基本料金(受注件数200件まで): 3,000円(税抜)

※それ以上の受注は従量課金制となります

ネクストエンジンは、Shopifyとの連携が可能な受注管理システムです。

Shopifyとネクストエンジンを組み合わせることで、受注管理、在庫管理、出荷管理が圧倒的に楽になります。注文情報の自動取り込み、在庫情報の自動反映、出荷情報の自動反映など、多くの自動化機能を備えています。

また、Shopifyアプリは無料で利用できます。

FAQ(よくある質問)

Q1. 受注管理とは何ですか?どこまでの業務を指しますか?

A:受注管理とは、顧客からの注文を受け、納品・出荷までスムーズに完了させるための一連の業務を指します。具体的には、見積書の作成、注文内容の確認、受注伝票や注文請書の発行、納期調整、在庫の確認など多岐にわたる業務が含まれます。

Q2. 受注管理をエクセルで行うのはなぜ問題なのですか?

A:エクセルは手軽に使える管理ツールですが、業務量が増えると入力ミスや管理漏れが発生しやすくなり、業務全体の正確性と効率性が大きく低下してしまいます。また、ファイルが部署ごとに分散してしまったり、リアルタイムでの情報共有ができない点も大きなデメリットになります。

Q3. 受注管理システムを導入するメリットは何ですか?

A:受注管理システムを導入することで、これまで人の手で行っていた業務作業が大幅に削減されます。ヒューマンエラーの防止にもつながり、正確でスピーディーな受注対応が可能になります。また、在庫管理・納期管理・出荷・請求といった各業務が一元化されるため、全体の効率化が図れます。

Q4. システム導入にデメリットはありますか?

A:システムを導入することで業務フローの見直しが必要になるケースもあり、一時的に負担が増えることがあります。しかし、長期的に見れば人件費やミスによる損失の削減につながるため、費用対効果を事前にしっかりとシミュレーションすることが重要です。

Q5. ECや複数チャネルに対応していますか?

A:はい、クラウド型の受注管理システムの多くは、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどのECモールや、自社ECサイト、実店舗、卸業者との取引データを一元管理できる仕様になっています。販売チャネルごとに異なる注文情報を一括で管理できるため、受注業務の煩雑さを軽減しながら、販路拡大にも柔軟に対応できます。

Q6. 小規模企業でも受注管理システムを導入できますか?

A:はい、導入は十分可能です。現在では中小企業や個人事業主向けに提供されているクラウド型の受注管理システムも数多く存在しており、コストを抑えてスモールスタートができるサービスも増えています。月額数万円から利用できるものも多く、積極的に導入されることをおすすめします。

まとめ

受注管理業務は、取り扱う商品やサービスによっても異なりますし、会社ごとの業務フローによっても異なります。そのため、効率化の一環で受注管理システムを導入する際には、自社にマッチするシステムを選ぶことが重要なポイントになります。

自社に適したシステムを選ぶには、まず自社の業務フローを見直すことから始め、導入目的を明確にすることが大切です。目的が不明瞭なままシステムを導入すると、不必要な機能を追加することになったり、導入時期が遅れたりとトラブルの原因にもつながります。

現状の業務を洗い出し、「なぜシステムを導入するのか」「どんな効果を期待するのか」といった点を認識したうえで、目的に合致するシステムを選びましょう。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。